Ton image d’hier

14.7.11Je revois ton image d’hier déroulée sur une bobine. Un vieux film sépia projeté en super8 sur les murs de ma chambre, ton visage ovale, tes yeux dragées qui roulent sur la caméra, qui jouent avec. Tu balances, tu danses, tu tournes dans une robe légère, tes boucles au vent dans un voile qui t'enveloppe, toi et un bonheur de carte postale. Je te vois grandir, changer. Tu sais, c’est comme un mauvais flash-back guimauve qu’on peut voir aujourd’hui dans les séries américaines. Un fondu dans le portrait, un morphing de deux personnes, la jeune, la vieille. Tout le monde sait que ce sont deux femmes différentes, deux actrices - la mère la fille, peut-être - mais on se prend à y croire, la nostalgie en nuance des séquences qui émeuvent.

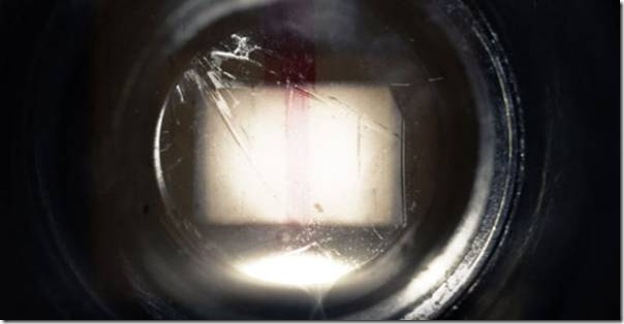

Je bloque quelques images, une pause dans mon film, j’arrête un instant, fige des postures improbables. Des clichés à deux balles, des souvenirs fabriqués, passés à la moulinette de mon inconscient, fragmentés et arrêtés par mon envie d’édulcorer le passé, de le filtrer pour ne garder que le meilleur. Je te triche, tu vois, te maquille de mes émotions pour ne plus penser à tes derniers instants. D’ailleurs, ça floute quand je remonte trop le temps, quand je décompose plus en avant, que des rides apparaissent sur ton visage pimpant. C’est faux tout ça, jamais tes traits ne se sont distendus, jamais vu les griffes du temps sur ta peau.

Tu es partie trop vite, les joues en creux fouillées par la faim. La fin, tu la savais proche, imminente, mais tu n’en disais rien, seul ton corps parlait. Je l’ai entendu souvent crier, ton ventre en convulsion et ta bouche en cannelure sèche. Longtemps j’ai cru que tu entendais, que tu allais te redresser, trouver dans mon regard de quoi t’alimenter et vivre, et continuer à tourner super8. Mais un jour tu n’as plus dansé, le voile te collait trop à la peau. Tes cheveux, boucles défaites, sont tombés comme le temps, des secondes une à une en miettes sur ton lit. Des os ont jailli sous ta poitrine, ont pointé comme des couteaux sur tes épaules en lambeaux. Tu disparaissais sous mes yeux, tu n’étais plus qu’un masque de fer crevé de deux dragées en larmes. Il était là le vrai fondu de cinéma, le vrai morphing, mais pas des plus léchés pour les séries américaines, des images qu’on ne projette pas. Du reste, tu vois, les murs de ma chambre n’en parlent pas.

Texte publié initialement chez Xavier Fisselier dans le cadre des vases communicants du mois de juillet.